细胞外囊泡(EVs)参与细胞间通讯,在生理和病理过程中发挥着至关重要的作用。近年来,EVs因其在无细胞替代治疗、药物和基因递送载体、疾病诊断和预后的生物标志物开发、疫苗设计以及营养保健品等领域的广阔应用前景而备受关注。EVs 的体内生物分布特性直接影响其疗效和毒性。目前大量研究通过基因工程和化学修饰等技术提高EVs的器官靶向性并解决天然EVs体内循环清除快、肝脏滞留高等问题,而较少关注不同EVs来源、递送途径等条件对组织蓄积和疗效的影响。天然EVs的生物分布影响因素仍需系统探究。

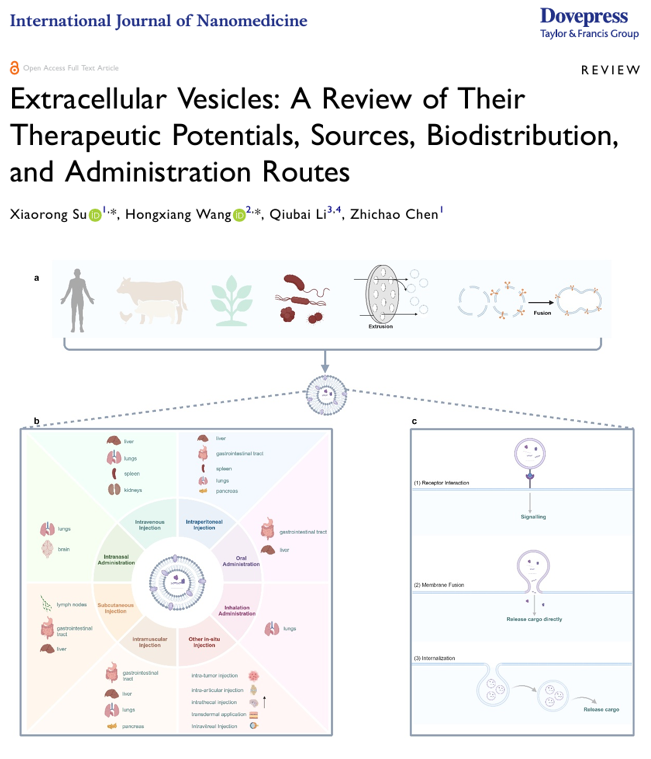

近期,华中科技大学同济医学院附属协和医院李秋柏教授和陈智超教授团队在International Journal of Nanomedicine杂志上发表题为“Extracellular Vesicles: A Review of Their Therapeutic Potentials, Sources, Biodistribution, and Administration Routes”的综述(2025 Mar 13:20:3175-3199),主要介绍了影响未修饰 EVs 生物分布的主要因素,重点探讨了不同来源和不同给药途径下的EVs的分布模式、优势、局限性和应用场景。此外,全面讨论了目前 EVs 的可用来源及其治疗潜力。第一作者苏小容、王红祥,通讯作者李秋柏、陈智超教授。

阐明EVs在体内的生物分布对于提高其治疗效果和最小化不良反应至关重要。天然的EVs的生物分布差异主要受到大小、细胞来源、给药途径的影响。此外,研究表明EVs的蛋白冠、剂量、分离方法似乎也会影响其自然分布。其中,该综述对来源和给药途径两个主要因素进行了详细阐述。

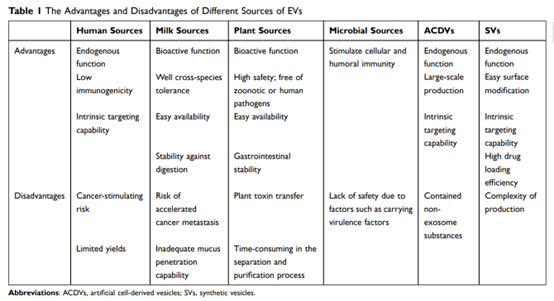

大量研究表明不同细胞来源的EVs呈现了不同的趋向性。EVs对其母细胞膜成分的部分继承在一定程度上解释了EVs 的器官特异性。这些结果预示着在优化EVs作为药物递送系统时,可以根据目标组织和不同来源EVs的内在趋向性,选择特定的细胞来源,以提高其在目标组织的富集。此外,该文对当前 EVs的可用来源也进行了全面总结,讨论了不同来源EVs的优缺点,包括新型来源的 EVs,如植物外泌体样纳米囊泡、细菌外膜囊泡和 EV 模拟物。

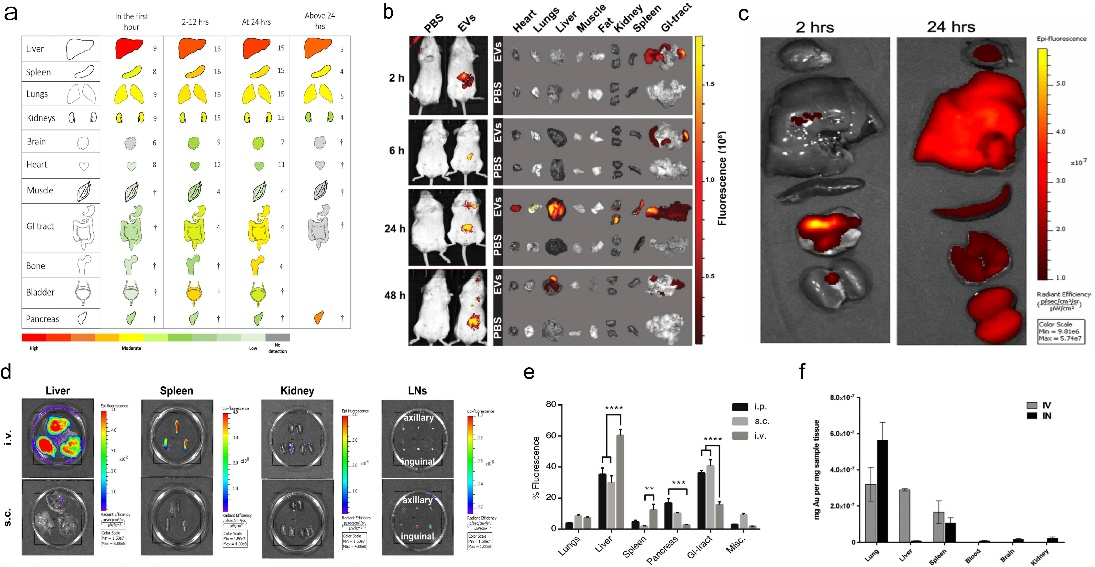

递送途径在EVs的体内分布差异中也发挥重要作用。除了传统的静脉递送,腹腔注射、口服、鼻内、皮下、吸入以及一些局部递送方式(包括肿瘤内、关节内、玻璃体内、胸腔内等)被广泛探究。该综述提供了各种给药途径下EVs相应分布特征的详细总结和比较。静脉给药后,EVs 主要积累在肝脏、肺、脾脏和肾脏等器官。经腹腔注射和口服方式递送的EVs的高胃肠道分布,表明这些给药途径可能对治疗胃肠疾病更有益。而鼻内给药有优于静脉给药的脑部积累,这使其成为治疗中枢神经系统(CNS)疾病有前景的途径,包括脑炎症疾病、脑肿瘤、脑缺血、帕金森病、阿尔兹海默症和脊髓损伤等。同样,皮下注射EVs 的淋巴输送以及吸入递送EVs在肺的高积累等都具有特定的运用场景。

图1:各种递送途径下EVs 体内分布的代表性示例。(a) 静脉注射;(b) 口服给药;(c) 吸入给药;(d)皮下和静脉注射;(e)腹腔内、皮下和静脉注射;(f)经鼻与静脉给药。

不同来源以及不同递送途径下的EVs在体内分布上的显著差异,强调了优化递送方法和选择适当EVs来源以提高对靶组织递送效率的必要性。需要注意的是,该综述指出目前研究各自采取并组合了不同的EVs来源、大小、递送方式、疾病模型,使得上述总结的EVs的生物分布存在差异。研究者们在关注EVs生物分布和拟通过优化来源和递送方式提高EVs疗效的时候,需要结合前述的多个因素,避免以偏概全。在未来累计大量EVs分布模式的研究的基础上,梳理出同一来源的EVs在不同疾病模型和给药途径中的独特分布特征,建立标准化分布数据库,对促进EVs的临床转化具有重要指导意义。

参考文献:

Su X, Wang H, Li Q, Chen Z. Extracellular Vesicles: A Review of Their Therapeutic Potentials, Sources, Biodistribution, and Administration Routes.Int J Nanomedicine. 2025;20:3175-3199. Published 2025 Mar 13. doi:10.2147/IJN.S502591

外泌体资讯网 Int J Nanomedicine|武汉协和医院李秋柏/陈智超教授团队:细胞外囊泡:探讨其治疗潜力、来源、生物分布及给药途径