在细胞间微观通讯的世界里,细胞外囊泡(EV)扮演着关键角色。它携带生物活性物质,其表面成分能反映细胞的起源与功能。但此前,学界对其表面成分的了解并不全面。近期,新加坡国立大学David Tai Leong教授团队、济南大学王金萍副教授团队、南京鼓楼医院李智洋主任、南京邮电大学丁显光教授共同组成的科研团队,在顶尖学术期刊ACS Nano上发表了题为“Surface Components and Biological Interactions of Extracellular Vesicles”的综述论文。这一成果为EV领域的研究带来了新的突破,为后续的科研探索和临床应用奠定了基础。

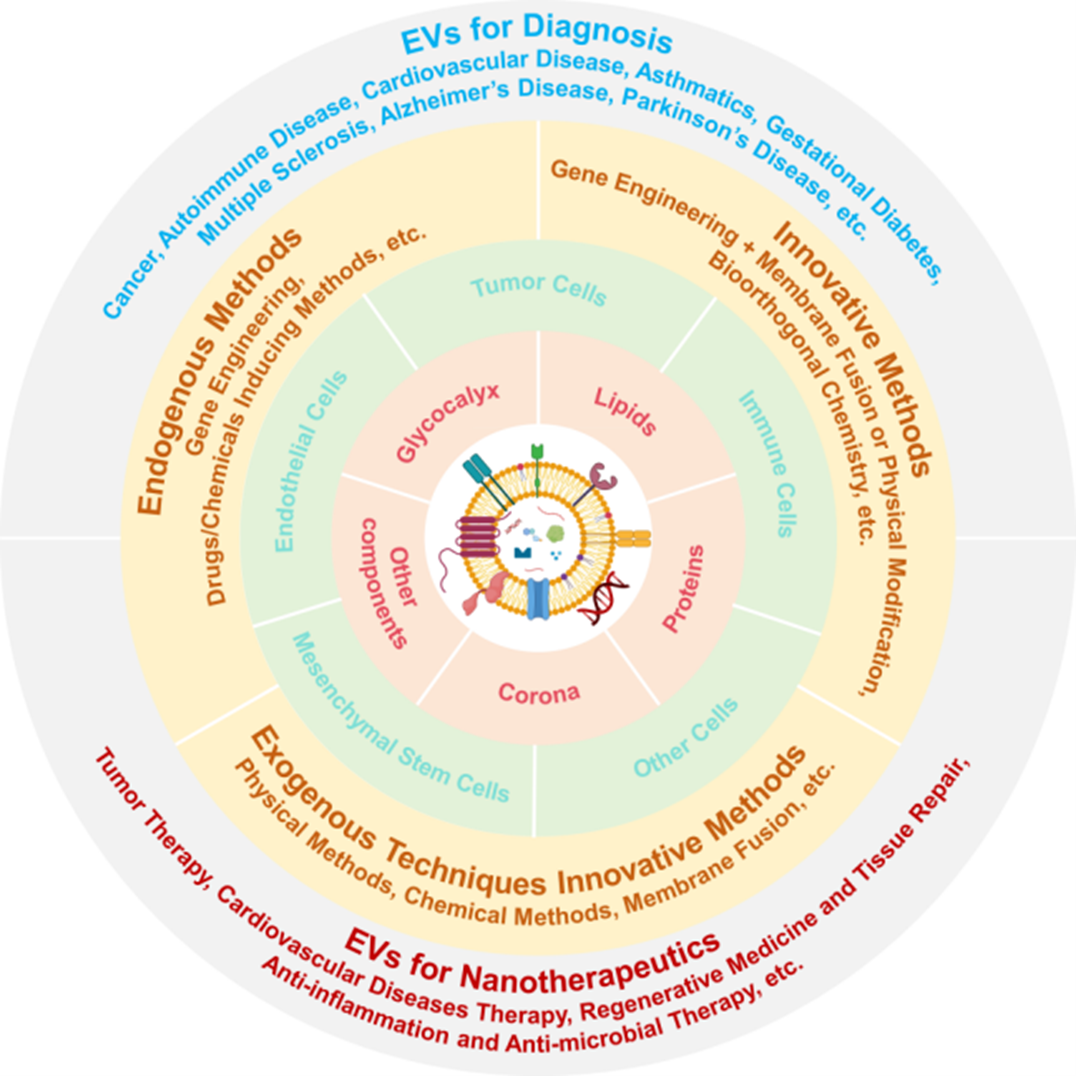

论文的第一作者为王金萍副教授和邢阔然博士,通讯作者包括李智洋主任、丁显光教授以及David Tai Leong教授。这些来自不同研究机构的科研人员,凭借各自在细胞生物学、纳米技术、临床医学等领域的专业知识和丰富经验,携手探索EV研究中的关键问题。研究团队深入剖析了EV的表面分子结构。其表面由蛋白质、脂质和糖萼等组成,蛋白质如同“导航仪”,引导细胞外囊泡精准找到受体细胞;脂质维持膜的稳定并助力与受体细胞融合;糖萼则保护细胞外囊泡并参与信号传导,这些成分协同实现细胞外囊泡的多种功能,团队还揭示了其生物发生与功能多样性之间的关联。

为进一步挖掘EV的应用价值,团队探索了其表面功能化的方法。内源性方法借助基因工程,对产生EV的细胞进行修饰,让EV表面带上特定分子,这种方式能保证功能分子稳定结合,但对基因操作技术要求较高。外源性方法则是在EV分泌后进行修饰,通过化学或物理手段,将功能分子连接或嵌入其表面,操作相对灵活,不过修饰效果的稳定性有待提升。此外,还有内源外源结合的创新方法,先利用基因工程奠定基础,再进行二次修饰,可实现更精准的功能调控,但实验流程更为复杂。

EV经表面功能化后,在疾病诊疗方面潜力巨大。在癌症治疗中,能携带药物精准作用于肿瘤细胞,提高治疗效果并减少对正常组织的损害;在心血管疾病诊断上,可通过检测其表面成分变化实现早期诊断。研究团队还探索了EV的新兴应用。机器学习可深度分析其携带的信息,挖掘疾病标志物辅助诊断和治疗;化学整合能优化其性能;跨系统组合与不同生物系统结合,开拓创新疗法。然而,EV相关技术迈向临床仍面临挑战。大规模生产缺乏统一标准,产品质量不一,影响科研和临床应用;质量控制检测手段不足,难以精确评估关键指标;长期安全性也需要大量试验验证。

此次多团队的研究成果为EV研究提供了全面参考。尽管临床转化困难重重,但为后续科研指明了方向,有望推动相关技术发展,给人类健康带来新的希望。

参考文献:

Surface Components and Biological Interactions of Extracellular Vesicles. ACS Nano,2025, https://doi.org/10.1021/acsnano.4c16854.

外泌体资讯网 ACS Nano|David Tai Leong/济南大学王金萍/鼓楼医院李智洋/南京邮电大学丁显光:EV表面成分与生物相互作用